レポート/メールマガジン

REPORTS

プロがまとめた調査・考察レポートを無料公開中

レポート/メールマガジン

No.

172

コーポレートガバナンス・コードが役員報酬制度に与える影響とそのトレンドについて(2025年7月号)

はじめに

企業の持続的な成長と企業価値向上を目的としたコーポレートガバナンス改革が進む中、役員報酬制度も大きな変革の時期を迎えています。特に、中長期的な企業価値向上へのインセンティブとして、現金報酬に加えて株式報酬を導入する動きが活発化しています。

この背景には、改訂が重ねられているコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)の影響が大きく、上場企業を中心に報酬制度の見直しが加速しています。本稿では、東京証券取引所が公表した「コーポレート・ガバナンス白書2025」(以下、白書)を参考に、CGコードが役員報酬に与える影響と最新トレンドについて解説します。

トレンド①:CGコードが促す報酬制度改革

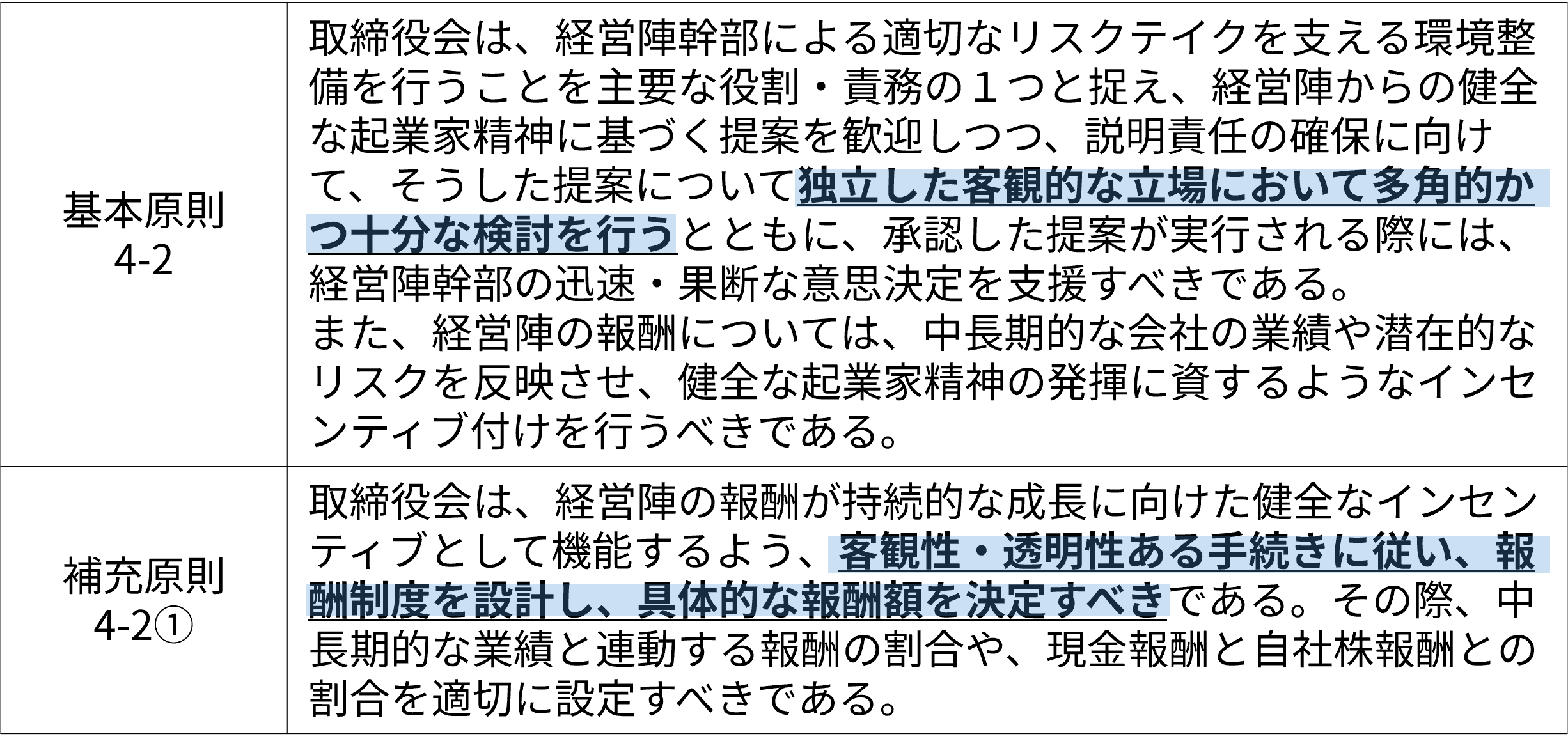

まず、役員報酬制度の設計や報酬内容の決定に関して、CGコードにおいては、原則4-2およびその補充原則①に以下のように記載されています。

この記載を踏まえ、近年の上場企業及び上場準備企業においては、役員報酬の決定プロセスの客観性・透明性を確保するため、報酬委員会を設置する必要性が急速に高まってきました。

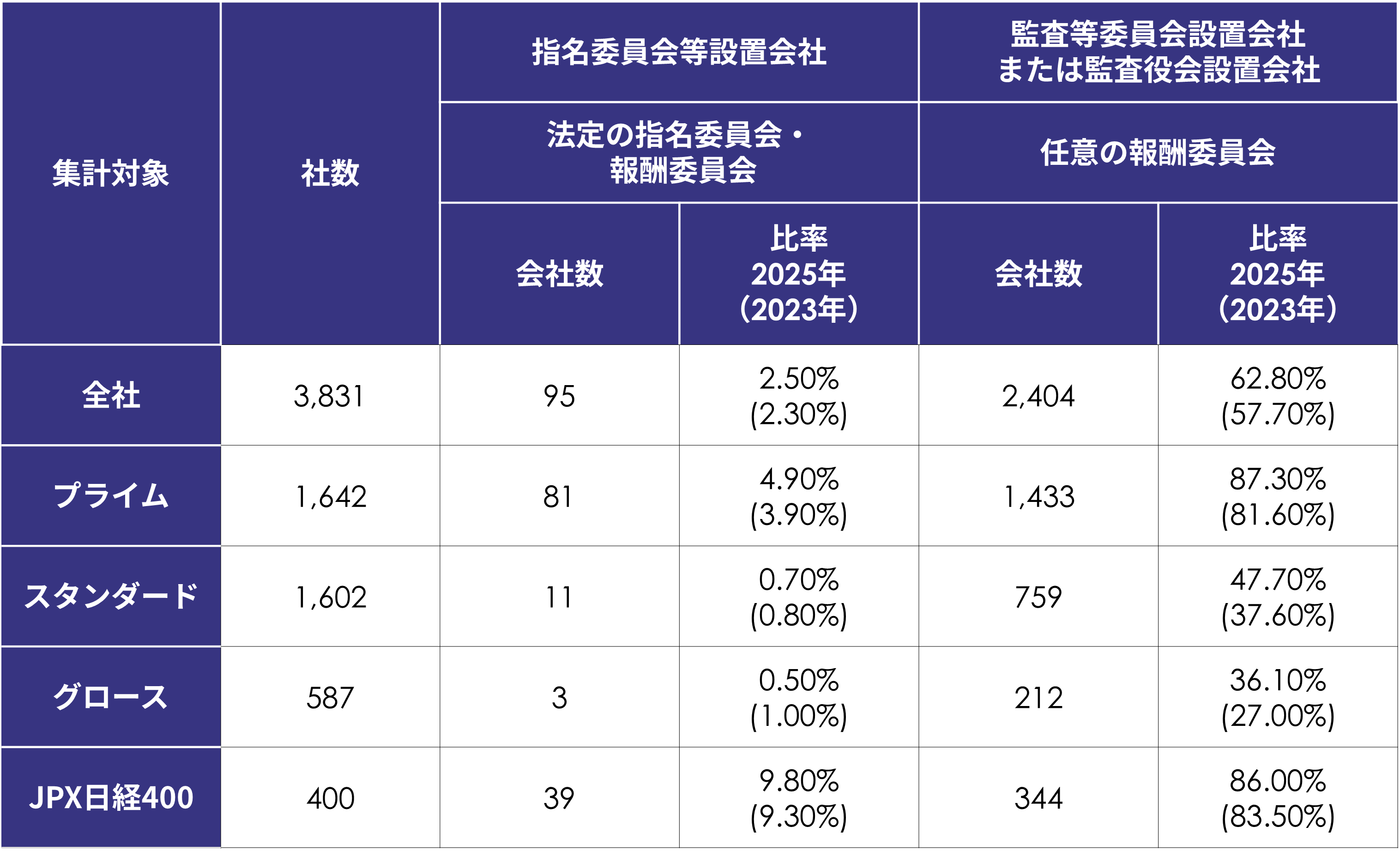

既上場企業にとって、CGコードの遵守という観点で報酬委員会の設置を検討すること、設置運用することはごく自然な流れであると言え、実際に報酬委員会設置率は上場企業全体の60%を上回っています(※下表1 コーポレートガバナンス白書2023、2025を基に筆者作成)。

2023年と比較しても全体的に設置比率は上昇しており、特にスタンダード / グロース市場については任意の報酬委員会の設置率が9%程度上昇している(【表1】右列)ことからも、既上場会社の役員報酬の決定プロセスの客観性・透明性確保への意識も高まっていることが見受けられます。

■表1

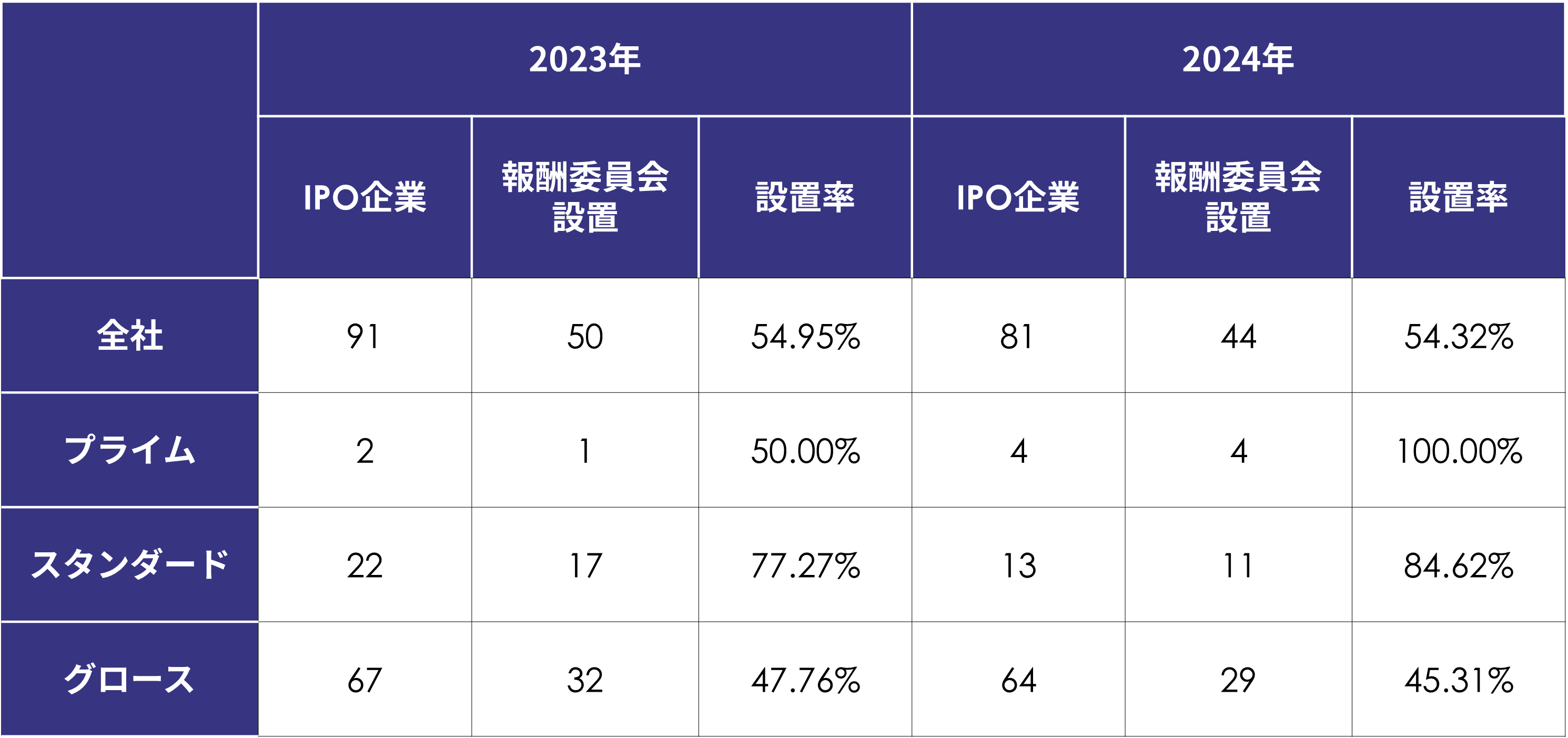

また、この流れは上場準備企業にも波及しており、近年の東京証券取引所への新規上場企業では、上場時点で報酬委員会を既に設置している企業が50%を上回る状況となっています(下表2 筆者作成)。

■表2

特にプライム / スタンダード市場の新規上場企業は報酬委員会設置率が高く、上場審査に備えた報酬委員会の設置検討は避けて通れないと言っても過言ではありません。また、グロース市場への新規上場企業の報酬委員会設置率も50%に迫る水準であり、ガバナンス機能の発揮状況や役員/資本構成など個社ごとの状況によるところもありますが、報酬委員会の設置要否については、事前に十分な議論検討を行う必要があると言えるでしょう。

トレンド②:増加する業績連動・株式報酬

かつての役員報酬は、固定報酬の割合が高いのが一般的でした。しかし、近年、会社の業績や株価と連動する報酬制度を導入する企業が著しく増加しています。

白書によると、何らかのインセンティブ報酬制度を導入している上場企業は全体の84.5%にのぼります。施策の内訳を見ると、業績連動型報酬を導入している企業が50.7%と最も多く、ストックオプション制度を導入している企業は29.0%となっています 。

CGコードでも中長期的な業績と連動する役員報酬の導入が推奨されているため、中期経営計画の業績目標と連動させるような例も見られました。

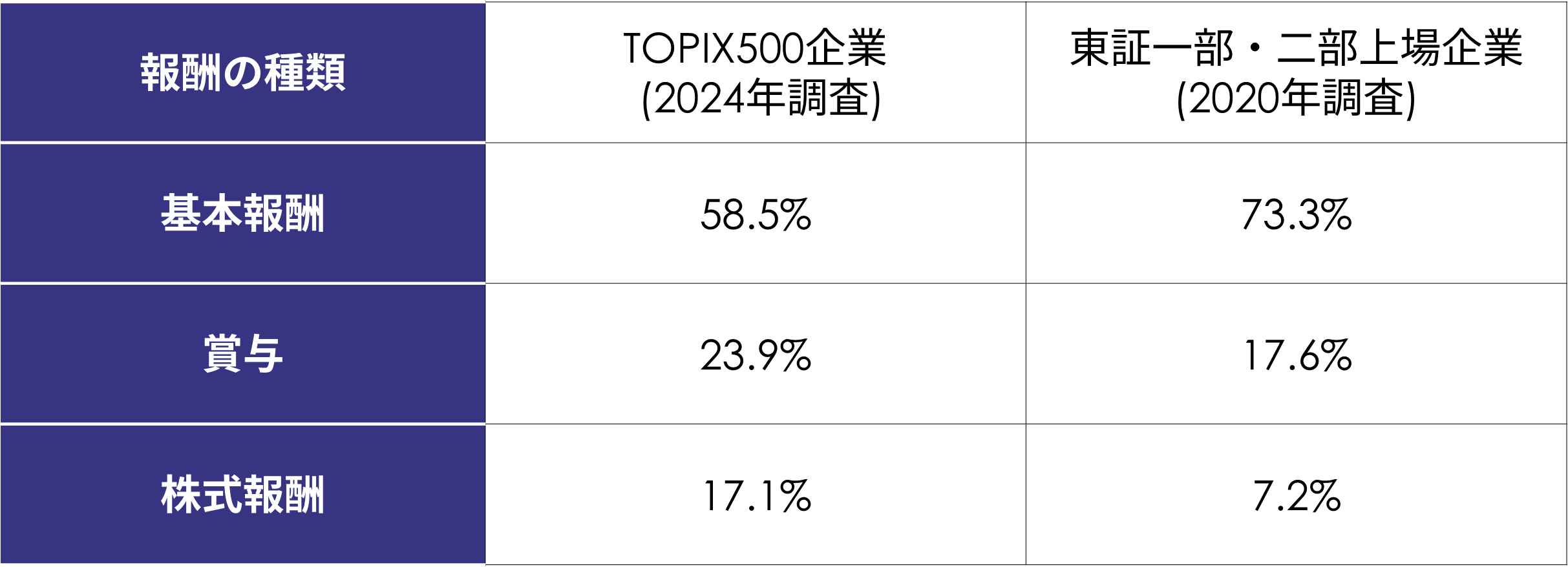

インセンティブ報酬の中でも、特に注目すべきは株式を活用した報酬制度の広がりです。日本総合研究所が実施した調査では、役員報酬の構成比率が明らかになっています。(※下表3 TOPIX500社における役員報酬の支給実態調査(2024年度版)、東証一部・二部上場企業における役員報酬の支給実態調査(2020年度版)を基に筆者作成)

■表3

この調査によると、3年前の調査と比較して基本報酬の割合が約10ポイント減少し、その分、賞与と特に株式報酬の割合が増加しています。これは、企業の業績と役員報酬の連動性を高めようとする意識の表れと考えられます。

おわりに

CGコードの改訂を背景に、役員報酬制度の客観性や透明性向上の観点から、上場企業を中心に上場準備中の企業にも報酬委員会を設置する動きが広がっていることや、従来の固定報酬だけでなく、会社の業績や株価に連動した株式報酬を導入する企業が増加しており、企業価値の向上と役員報酬の連動性を重視する傾向が強まっていることがわかりました。

株式報酬には「ストック・オプション」や「譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)」、「業績連動型株式ユニット(パフォーマンス・シェア・ユニット)」など、様々な種類がありますが、導入目的やご状況によっては、1種類の活用だけではなく併用することで企業の持続的な成長と企業価値向上に向けたインセンティブとしてより効果を発揮するものとなります。

今後は、上場・未上場を問わず、企業価値向上を目指すすべての企業にとって、CGコードの精神を深く理解し、自社に最適な役員報酬制度を構築していくことの重要性はますます高まっていくものと考えられます。

導入の際は、それぞれのメリット・デメリットを比較し、自社にとって適当なスキームを選択することが重要です。弊社では、会計・税務・法務など最新の情報を勘案した総合的なご案内を承っております。また、OfAll社と連携し、役員報酬制度の仕組みづくりや報酬委員会設置に関するご案内も可能でございます。

柔らかい段階からでもお気軽にお問い合わせください。

参考文献

- 株式会社東京証券取引所『東証上場会社 コーポレート・ガバナンス白書2025』(2025年4月)

- 株式会社東京証券取引所『東証上場会社 コーポレート・ガバナンス白書2023』(2023年3月)

- 株式会社日本総合研究所『TOPIX500社における役員報酬の支給実態調査(2024年度版)』(2024年12月03日)

- 株式会社日本総合研究所『東証一部・二部上場企業における役員報酬の支給実態調査(2020年度版)』(2021年09月28日)

執筆者紹介

福地 悠太 < O f All 株式会社 代表取締役 > (寄稿)

主に上場企業に対するストック・オプションの設計・導入支援、エクイティ・ファイナンスに関するアドバイザリー業務、M&Aアドバイザリー業務等に従事。証券株式会社を経て、再びコンサルティング業に戻り、株式報酬制度の設計・導入支援、役員報酬制度の設計、指名報酬委員会の設置・運用に係る助言業務等を行う。

根本 理央 < コンサルティング部 コンサルタント >

大学卒業後、大手金融機関にて金融商品の販売を経てプルータス・コンサルティングに入社。

現在は未上場企業から上場企業まで幅広い企業を対象に、オーナーや経営者のニーズを具現化するべく新株予約権を活用したインセンティブプランやファイナンスの提案を行っている。

株式会社プルータス・コンサルティング 広報担当

〒100-6035 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング35階

TEL:03-3591-8123

※ 本メールは、プルータス・コンサルティング社員が名刺交換および面談させて頂いた皆様にお送りしております。配信停止のご希望は こちら から承ります。

インセンティブ・プランのレポートを見る

-

2024年の新規上場企業におけるストック・オプションの事例調査(2025年3月号)

今回は、2024年に上場した企業を対象に、新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)に記載された新株予約権等の内容を確認し、新規上場企業におけるストック・オプションの利用状況の調査結果をレポ...

-

【税制改正】発行会社自身による株式管理スキームについて(2024年9月30日号)

Topic. ► 発行会社自身による株式管理スキームについて ...

-

ストックオプション・プール制度の概要及び実務上の検討事項について(2024年8月30日号)

Topic. ► ストックオプション・プール制度の概要及び実務上の検討事項につい...

-

税制適格ストック・オプションの要件緩和(令和6年度税制改正)に関する2024年12月末を期限とする経過措置まとめ(2024年6月28日号)

Topic.►税制適格ストック・オプションの要件緩和に関する2024年12月末を...

-

「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」のコミットメントを強化する有償ストック・オプションの活用法(2024年4月30日号)

Topic. ► 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」のコミット...

-

令和6年度税制改正及びセーブハーバールールを適用した場合の税制適格ストック・オプションの発行時の検討ポイントの整理(2024年3月29日号)

Topic. ► 令和6年度税制改正及びセーブハーバールールを適用した場合の税制...

インセンティブ・プランの事例を見る

-

note株式会社の有償ストック・オプションの設計及び公正価値の算定

note株式会社(東証グロース 5243)が有償で発行した新株予約権につき、第三者評価機関として設計及び公正価値の算定を実施しました。 本新株予約権には、下記の行使価額修正条項が設定されております。

続きを読む

-

SBIホールディングス株式会社の有償ストック・オプションの設計及び公正価値の算定

SBIホールディングス株式会社(東証プライム 8473)が有償で発行した新株予約権につき、第三者評価機関として設計及び公正価値の算定を実施しました。 本新株予約権には、下記の業績条件が設定されており

続きを読む

-

株式会社LIFULLの有償ストック・オプションの設計及び公正価値の算定

株式会社LIFULL(東証プライム 2120)が有償で発行した新株予約権につき、第三者評価機関として設計及び公正価値の算定を実施しました。 新株予約権は第4回新株予約権、第5回新株予約権の2回号が発

続きを読む

インセンティブ・プランのソリューションを見る

-

ストック・オプションの設計評価

第三者評価の必要性 ストック・オプションや新株予約権などは普通株式と同様有価証券です。 有価証券の発行は適正価値での評価が求められ、その評価の妥当性に疑義が発生すると、法律上、税務上、会計上様々な

-

税制適格ストック・オプション

ストック・オプションとは何か 会社法上の新株予約権は、一般的に資金調達の手段であり、第三者に対して有償で発行されます。これに対して企業価値向上を目的としたインセンティブかつ報酬として、発行会社の役員

-

株式報酬型ストック・オプション

株式報酬型ストック・オプションとは 一般的に退職金の代替として用いられるストック・オプションです。権利行使価格を1株1円に設定し、付与対象者は退職時から一定期間に限り行使できることから、退職後に、退

-

有償ストック・オプション

有償時価発行新株予約権とは 有償時価発行新株予約権は、金銭による払込みをもって発行される新株予約権であり、無償で発行する新株予約権のように従業員等からの労働サービス提供の対価として発行するものではな

-

信託型ストック・オプション

信託型ストック・オプション 信託型ストック・オプションとは、委託者(オーナー経営者等の第三者)が贈与する意図で、信託行為によって資金を受託者(信託)に預け、受託者が購入した発行会社の時価発行新株予約

-

行使価格算定

株価算定 エクイティファイナンス、M&A、TOB、自社株買いなど、株式や事業の譲渡、移転を伴う取引価格の決定、裁判における価格の立証、会計処理を前提とした評価額の算定など様々な目的に応じ、第